30代はまだまだ妊娠が可能な年齢ですが、実際には20代に比べて妊娠率が徐々に低下し始める時期でもあります。

そのため、30代で妊娠・出産を考えている方は現実的な妊娠率を把握し、ライフスタイルの見直しを含めた「妊活」を早めに意識することが大切です。

本記事では、30代の自然妊娠率や流産率、染色体異常が現れる確率に加え、計画的に妊活を進めるために知っておくべきポイントをご紹介していきます。安心して妊娠・出産に臨むためにも、ぜひ最後までご覧ください。

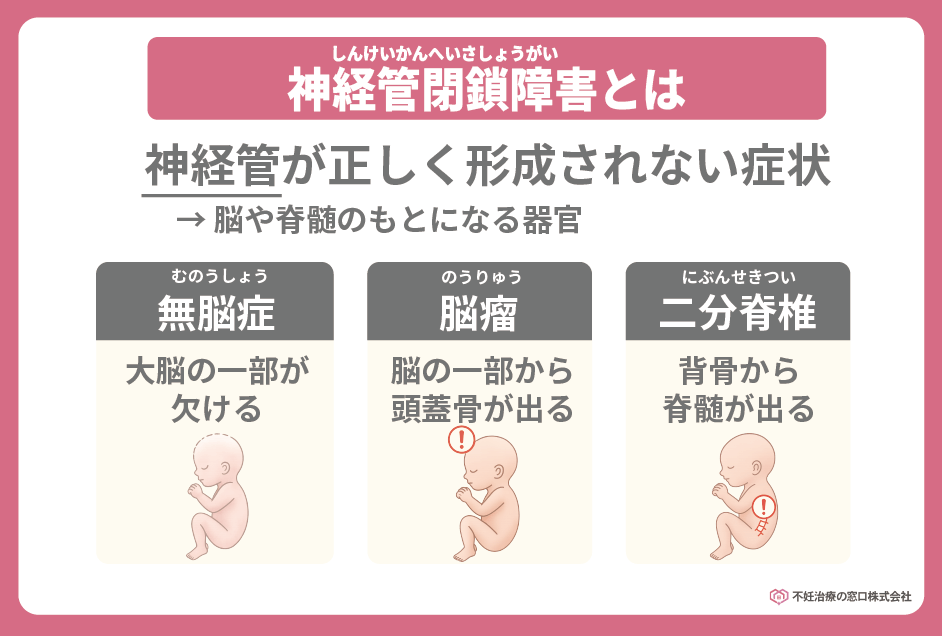

神経管閉鎖障害(赤ちゃんの脳の一部が欠ける・背骨から脊髄が出る等)の対策として、医師や厚生労働省は妊娠前に十分な葉酸を摂取して葉酸濃度を高めるよう勧めています。

ただし、体の中に十分な葉酸を蓄えるにはおよそ1か月ほどかかります。つまり、妊娠に気付いたタイミング(多くは妊娠5〜6週目)から飲み始めても、必要な量に間に合わないかもしれません。

そのため、妊活サプリ売上No.1*の「mitas(ミタス)」で今のうちから葉酸を摂ることをおすすめします!

mitasは不妊治療の専門医が監修している葉酸サプリで、厚生労働省の推奨する栄養素を100%配合しているうえ、和漢素材による温活力で、妊活の大敵である「ひんやり」対策にも役立つと言われています。

1日あたり100~200円程度で必要な栄養素をしっかり摂れるので、まずはmitasを試してみてはいかがでしょうか。

\ 【売上No.1】厚生労働省推奨の栄養100%配合 /

公式サイト:https://shop.naturaltech.jp/

※スギ薬局の2024年7月妊活サプリ売り上げ実績

江川 美穂

不妊治療の専門家兼NPO法人日本不妊カウンセリング学会認定の不妊カウンセラー。大学卒業後、不妊治療に興味を持ち、不妊治療を研究している医療機関を徹底的に調査して分析。自身も不妊治療を経験し、現在は一児の母。

原田 美由貴

自身も不妊治療を経験。「子どもを授かりたい」という強い思いから、不妊治療に特化した数多くの医療機関を受診。体外受精やホルモン治療など、さまざまな治療法に取り組んできた実体験をもとに、不妊に悩む方々に寄り添う記事を執筆。現在は二児の母。

30代の妊娠率

30代で妊娠・出産をみすえるなら、妊娠率や流産率といった現実的なデータも把握する必要があります。ここからは、以下の4点について詳しく確認していきましょう。

- 30代で自然妊娠する確率

- 30代の体外受精の成功確率

- 30代の流産率

- 30代の妊娠出産で染色体異常・ダウン症が現れる確率

それぞれ順番に解説していきます。

30代で自然妊娠する確率

30代で自然妊娠する確率は、30代前半と後半で大きく異なります。

海外のデータを基に、各年代の妊娠率を確認してみましょう。

| 年代 | 妊娠確率 |

|---|---|

| 20代 | 25~30% |

| 30~34歳 | 25~30% |

| 35~39歳 | 約18% |

| 40~44歳 | 約5% |

| 45歳以上 | 約1% |

上記の表からも分かるように、30代前半の妊娠確率は20代の時と大きな差はありません。1回の性交渉で妊娠する確率は25~30%、1年あたりの妊娠率は63%となっています。

一方、30代後半になると妊娠率は大きく低下し、1回あたりの性交渉で約18%、1年間あたり52%となります。これらのことから、30代の妊娠は年齢が上がるごとに難しくなっていくと言えるでしょう。

将来子どもが欲しいと考えているのであれば、早め早めの行動が非常に重要です。正しい知識の下で妊活を始め、安心して妊娠・出産できる準備を整えていきましょう。

30代の体外受精の成功確率

前述したように、30代の自然妊娠率は年齢が上がるごとに低下していきます。では、体外受精をした場合の成功率は、30代の場合何%になるのでしょうか?

下記は、日本産科婦人科学会が発表した「2022年体外受精・胚移植等の臨床実施成績」を基に作成した、体外受精の成功率を表したものです。

| 年齢 | 妊娠率/総ET※1 | 妊娠率/総治療※2 |

|---|---|---|

| 30歳 | 48.5% | 22.6% |

| 31歳 | 48.1% | 22.6% |

| 32歳 | 47.3% | 22.0% |

| 33歳 | 46.5% | 21.9% |

| 34歳 | 44.9% | 20.9% |

| 35歳 | 43.9% | 19.8% |

| 36歳 | 41.7% | 18.3% |

| 37歳 | 40.3% | 17.2% |

| 38歳 | 37.8% | 15.1% |

| 39歳 | 34.4% | 12.7% |

※2 総治療…体外受精や顕微授精、融解胚移植等、すべての不妊治療を指す

上記の表から、体外受精の成功率も自然妊娠率と同様に、年齢を重ねるにつれて低下していることが分かります。1年経っても自然妊娠しなかった場合は、できるだけ早く不妊治療に移行することで体外受精の成功率を上げていきましょう。

30代の流産確率

30代の流産確率は、歳を重ねるにつれて徐々に上昇していきます。実際に、複数のデータを基に各年代の流産率を見てみましょう。

| 年齢 | 妊娠 | 流産(人口妊娠中絶を除く) |

|---|---|---|

| ~19歳 | 17,066 | 1,163(16.7%) |

| 20~24歳 | 70,829 | 5,473(11.2%) |

| 25~29歳 | 122,137 | 10,712(9.7%) |

| 30歳~34歳 | 123,266 | 11,921(10.8%) |

| 35~39歳 | 68,502 | 9,819(16.7%) |

| 40~44歳 | 18,076 | 4,673(33.2%) |

| 45歳~ | 1,315 | 572(56.9%) |

| 合計 | 421,201 | 43,803(12.7%) |

上記の表からも分かるように、30代前半の流産率は20代に比べてやや高いものの、大きな差はありません。一方で、30代後半になると流産率は自然妊娠・不妊治療のどちらも急増する結果となりました。

そのため、30代で妊娠・出産を希望する場合は、できるだけ早いうちに準備しておくことが望ましいと考えられます。

30代の妊娠出産で染色体異常・ダウン症が現れる確率

染色体異常とは、DNAが収納されている染色体の数や形に異常が起こることを指します。染色体異常によって引き起こされる疾患は様々ですが、新生児の場合はダウン症候群(21トリソミー)が最も多く見られます。

こういった染色体異常の発現率は、妊娠・出産時の女性の年齢と関連性があると言われています。実際に、厚生労働省が発表した資料を基に、30代で妊娠した場合の子どもの染色体異常の頻度を見てみましょう。

| 女性の年齢 | ダウン症の子が生まれる頻度 | 染色体異常を持つ子が生まれる頻度 | ||

|---|---|---|---|---|

| 出生人数あたり | 出生千対 | 出生人数あたり | 出生千対 | |

| 30歳 | 1/952 | 1.1 | 1/384 | 2.6 |

| 31歳 | 1/909 | 1.1 | 1/384 | 3.1 |

| 32歳 | 1/769 | 1.3 | 1/323 | 3.5 |

| 33歳 | 1/625 | 1.6 | 1/286 | 4.2 |

| 34歳 | 1/500 | 2.0 | 1/238 | 5.2 |

| 35歳 | 1/385 | 2.6 | 1/192 | 6.4 |

| 36歳 | 1/294 | 3.4 | 1/156 | 7.9 |

| 37歳 | 1/227 | 4.4 | 1/127 | 9.8 |

| 38歳 | 1/175 | 5.7 | 1/102 | 12.0 |

| 39歳 | 1/137 | 7.3 | 1/83 | 15.2 |

上記の表から、30代前半で妊娠した場合、子どもの染色体異常の確率は平均で約1.4%、30代後半の場合は平均で約4.7%であることが分かります。

染色体異常は、受精卵の発生過程で起こる偶発的な突然変異、両親からの遺伝、女性の年齢上昇のいずれかが原因で起きるものです。

染色体異常の確率を少しでも下げたいという方は、パートナーと話し合った上で「いつ妊娠・出産したいのか」「出生前検査(NIPT)を行うか」を明確にしておくと良いでしょう。

\ 【売上No.1】厚生労働省推奨の栄養100%配合 /

公式サイト:https://shop.naturaltech.jp/

※スギ薬局の2024年7月妊活サプリ売り上げ実績

1年以内に妊娠しない場合は不妊検査へ

避妊をしていないにもかかわらず、一定期間が経っても妊娠しないことを「不妊」と言います。1年経っても妊娠しない場合は不妊症の可能性があるため、一度医師に相談してみましょう。

不妊症の検査は産婦人科、泌尿器科などで受けられます。不妊について相談したい場合は、生殖専門医が在籍している医療機関で受診するのがおすすめです。

早めに医師に相談すれば、不妊の原因の把握・対処をスムーズに行えます。場合によっては不妊治療を勧められるため、パートナーと話し合い、今後の方針を定めていきましょう。

なお、一般的な不妊症の目安は1年以内とされていますが、35歳以上の方は6ヶ月程度を目安に受診することをおすすめします。妊娠・出産におけるリスクを少しでも減らすためにも、早め早めの行動を意識してみてくださいね。

そもそも妊活とは?

妊活(妊娠活動)とは、妊娠を望む男女が子どもを授かるために行う様々な行動の総称です。

排卵日に合わせた性交渉やパートナーとの話し合い、妊娠・出産について学ぶことなども妊活の1つと言えます。

妊活と聞くと「女性が主体となって行うもの」だと誤解されがちですが、決してそんなことはありません。2人で同じ方向を向き、協力しながら取り組むのは妊活において大切なポイントの1つです。

妊娠にはタイムリミットがあり、年齢を重ねるにつれて妊娠率は低下していきます。すべての夫婦・カップルが簡単に妊娠できるわけではないからこそ、互いを尊重し、意識的に妊娠を目指す「妊活」は非常に重要です。

30代からの妊活の始め方【男女共通】

30代から妊活を始める場合、まずはしておくべきことが5つあります。ここからは、30代からの妊活の始め方を詳しく確認していきましょう。

- パートナーと話し合う

- 抗体検査・予防接種を受ける

- 食生活の見直し

- 禁煙

- ストレス解消法を見つける

それぞれ順番に解説していきます。

パートナーと話し合う

まず最初にやるべきことは「パートナーとの話し合い」です。

前述したように、妊活は女性特有のものと勘違いされがちですが、決してそうではありません。子どもを望む男女が一緒に取り組むものだからこそ、パートナーと話し合うことで妊活のゴールなどはあらかじめ決めておきべきなのです。

具体的には、以下の内容について互いの意見をすり合わせていくと良いでしょう。

- 本当に子どもが欲しいのか

- いつまでに、何人子どもが欲しいか

- 自然妊娠をいつまで続けるか

- 不妊治療に移行するタイミングはいつか

- 不妊治療をする場合の治療法

- 不妊治療はいつまで続けるか

- 育休を取得するか、期間はどれくらいか

妊娠前から2人の考えを共有しておけば、治療前、治療中も同じ方向を向いて協力し合えます。

どちらか一方がもう一方に負担を押し付けたり、治療に対する意識の違いですれ違ったりしないためにも、まずは互いが納得するまで話し合うことを意識してみましょう。

抗体検査・予防接種を受ける

パートナーとの話し合いが終わったら、抗体検査・予防接種を受けましょう。

特に、妊娠を望む場合は事前に風疹のワクチンを忘れずに打っておくことをおすすめします。妊娠中、風疹に感染すると生まれてくる赤ちゃんに「先天性風疹症候群」という障害が生じる可能性があるからです。

もし妊娠中の方で風疹に対する免疫がない場合は、パートナーや同居している家族に抗体検査を受けてもらい、出産後にできるだけ早く予防接種を受けることを徹底しましょう。

食生活の見直し

妊活を始めるなら食生活を見直し、栄養バランスの整った食事を摂ることも大切です。特に、女性であれば葉酸、男性であれば亜鉛を積極的に摂りましょう。

適切に葉酸を摂取していると、「神経管閉鎖障害」という赤ちゃんの脳やせき髄に関わる病気のリスクを軽減できます。

1日の摂取量目安は400μgなので、必要に応じて食材を用意するか、サプリメントなどで補うようにしましょう。

また、亜鉛は精子を生成するにあたって大切な栄養素の1つです。男性の推奨摂取量目安である10mgを意識して、魚介類や肉類、穀類などを摂るようにしてください。

\ 【売上No.1】厚生労働省推奨の栄養100%配合 /

公式サイト:https://shop.naturaltech.jp/

※スギ薬局の2024年7月妊活サプリ売り上げ実績

禁煙

普段から煙草を吸っている方は、妊活を始める前から禁煙を心がけるようにしましょう。

喫煙は、生殖機能の低下や赤ちゃんへの悪影響を及ぼす可能性があります。受動喫煙でもそのリスクは十分あるため、禁煙は女性だけでなく、男性や同居している家族も意識しなければなりません。

禁煙は離脱症状との戦いです。煙草を吸わない生活を心がけても「無意識のうちに煙草を吸ってしまう」という場合は、禁煙外来を受診したり、カウンセリングを受けたりすることで禁煙の成功率を高めていきましょう。

ストレス解消法を見つける

妊活を始めるにあたって大切なのは、「ストレスを溜めすぎないこと」です。

妊活では日々の食事や習慣などを改めなければならない場合もあります。そういったことが積み重なり、ストレスが溜まってくると、体内に活性酸素が増え、卵子や精子の質が低下してしまうのです。

妊活の成功率を高めるためには、ストレスの適切な解消方法を見つけておく必要があります。趣味を楽しんだり、適度に運動したりなど、自分に合った方法でストレスとうまく付き合っていきましょう。

30代からの妊活でまずやること【女性の場合】

30代から妊活を始めるにあたって、女性が意識しておくべきことは以下の3つです。

- 基礎体温の記録

- 冷え対策

- 適正体重の維持

それぞれ順番に確認していきましょう。

基礎体温の記録

1つ目は「基礎体温の記録」です。

基礎体温とは、生命を維持するのに必要な最小限のエネルギーしか消費していない安静時の体温、つまり寝ている間の体温を指しています。ただし、寝ている間の体温は自分では測れないため、朝起きてすぐの体温を測るのが一般的です。

基礎体温は低温期・高温期という2つの期間に分かれており、約14日間のサイクルが繰り返されます。月経の開始とともに低温期が2週間ほど続き、排卵が行われると高温期が約2週間続くかを目安にすると良いでしょう。

これらのサイクルが正常に行われていれば、「女性ホルモンがきちんと変動している」と判断できます。排卵日の予測にも役立つため、積極的に活用してみてくださいね。

冷え対策

2つ目は「冷え対策」です。

体が冷えると結構は悪くなり、卵巣に十分な酸素や栄養が供給されなくなってしまいます。そのため、体の冷えが続くと排卵が正常に行われなかったり、卵子の質が低下してしまったりするのです。

そういった事態を防ぐためにも、冷え性の方は「温活」を取り入れることをおすすめします。温活とは、体を温めて基礎体温を上げ、体調不良の改善を目指す活動です。

普段から冷たい食べ物・飲み物を控えたり、フットウォーマーなどのあったかグッズを使ったりするのも温活の1つとなります。妊活だけでなく、健康的な体作りにも役立つ活動なので、ぜひ試してみてくださいね。

\ 【売上No.1】厚生労働省推奨の栄養100%配合 /

公式サイト:https://shop.naturaltech.jp/

適正体重の維持

3つ目は「適正体重の維持」です。

妊活中には、妊娠に最適なBMIを知り、それに合わせて適正体重を維持する必要があります。痩せすぎ・太りすぎのどちらも排卵障害や早産といったリスクに繋がるので、注意しておきましょう。

一般的に、妊娠に適したBIMは20~24だと言われています。自身のBMIを知りたい場合は、「体重kg÷(身長m×身長m)」で求めることが可能です。

ただし、体重はあくまでも目安であり、適正だからと言って必ず妊娠できるわけではありません。栄養バランスの取れた食事、継続的な運動をすることによって、妊娠・出産や育児を乗り越えられる体を作っていきましょう。

30代からの妊活でまずやること【男性の場合】

30代から妊活を始めるにあたって、男性が意識しておくべきことは以下の3つです。

- 定期的な射精

- 下半身を圧迫しない

- サウナ・長時間の入浴を避ける

それぞれ順番に確認していきましょう。

定期的な射精

1つ目は「定期的に射精すること」です。

男性の中には、妊娠の成功率を上げるために精子を溜めている方もいるかもしれません。しかし、実は精子の溜めすぎは妊活にとってあまり良くないのです。

精子は時間が経つにつれて劣化するため、禁欲期間が長すぎると妊娠の成功率は低下していきます。

精子の生産数は個人差があり、一概に何日禁欲すれば良いとは断言できませんが、精子検査で問題がなければ2~3日の禁欲期間がベストだと言われています。反対に、6日以上の禁欲は精子に悪影響を及ぼすため、定期的な射精を心がけましょう。

下半身を圧迫しない

2つ目は「下半身を圧迫しないこと」です。

男性器周辺が圧迫されると、血流が悪くなり、精子の質が低下してしまいます。下着やズボンの締め付けが下半身の圧迫に繋がるため、妊活中はボクサータイプの下着ではなく、トランクスをはくなどの工夫も必要です。

また、自転車やバイクのサドルなどで下半身が強く圧迫されると、血管が負傷し、勃起障害などが起こる可能性もあります。自転車やバイクに乗る際は定期的に休憩を取り、姿勢を変えることで圧迫感を解消していきましょう。

サウナ・長時間の入浴を避ける

3つ目は「サウナ・長時間の入浴を避けること」です。

精巣は熱に弱く、たった1度温度が上昇するだけでも機能が低下します。そのため、精巣の温度が上がる可能性が高いサウナや長時間の入浴は、妊活に不向きと言えます。

他にも、膝の上でのパソコンの使用や、長時間の運転は精巣の温度上昇に繋がるため、注意が必要です。できるだけ精巣を温めない環境を作り、精子の質を上げていきましょう。

30代の妊娠・出産に安心して臨むための3つの方法

30代前半と後半では、妊娠のリスクは大きく異なります。ここからは、30代女性が妊娠・出産に安心して臨むためにできる3つの方法を紹介していきます。

- 早い段階から妊娠・出産に向けて準備する

- 女性ホルモンのバランスを整える

- 若いうちに卵子凍結を行う

それぞれ順番に確認していきましょう。

早い段階から妊娠・出産に向けて準備する

1つ目は「早い段階から妊娠・出産に向けて準備する」ことです。

高齢出産のリスクが高いと言われるのは、年齢を重ねるうちに卵子が老化し、妊孕性が下がっていくからです。これらのリスクを回避するためには、できるだけ若いうちに妊娠・出産の準備をしておく必要があります。

女性の妊孕性は、35歳を境に大きく変化します。赤ちゃんだけでなく、自分自身の体を守るためにも早め早めの行動を心がけていきましょう。

\ 【売上No.1】厚生労働省推奨の栄養100%配合 /

公式サイト:https://shop.naturaltech.jp/

※スギ薬局の2024年7月妊活サプリ売り上げ実績

※当サイトのボタンをクリックするとクーポンコード「m1000」が反映されます

女性ホルモンのバランスを整える

2つ目は「女性ホルモンのバランスを整える」ことです。

女性ホルモンは、妊娠の成立・維持に欠かせない役割を担っています。そのため、女性ホルモンのバランスが崩れると妊娠にも影響が出てしまうのです。

特に、不妊治療を受けている場合は、女性ホルモンのバランスが崩れやすいと言われています。ホルモンバランスを整えて安全に妊娠・出産するためにも、適度な運動や規則正しい生活を心がけましょう。

若いうちに卵子凍結を行う

3つ目は「卵子凍結を行う」ことです。

若いうちに卵子を採取し、凍結保存する「卵子凍結」は、将来不妊治療を実行する際に役立つ可能性があります。

若いうちに採取した卵子は、高齢で採取した卵子に比べてミトコンドリアの機能や卵子の質が高いと判明しています。

加齢によって質が低下してしまう前に卵子を凍結保存しておけば、採取時の質を維持したまま不妊治療に臨むことが可能です。妊娠・出産の時期をコントロール可能なので、ライフプランの選択肢を広げたい方は検討してみると良いでしょう。

30代の妊娠確率【まとめ】

30代の妊娠率は、35歳を境に大きく変化します。30代前半の自然妊娠率は1周期あたり25~30%ですが、35歳以降は1周期あたり約18%とされ、流産確率や子どもの染色体異常の確率は高まっていくのです。

そのため、30代で妊娠・出産を考えている方は、できるだけ早いうちに妊娠・出産を見据えた妊活を始めましょう。

妊活はどちらか一方が行うものではなく、パートナーと協力して取り組むものです。まずは「今後どのように妊活を進めていくのか」についてしっかりと話し合い、日々の生活習慣を見直すことから始めてみてはいかがでしょうか。